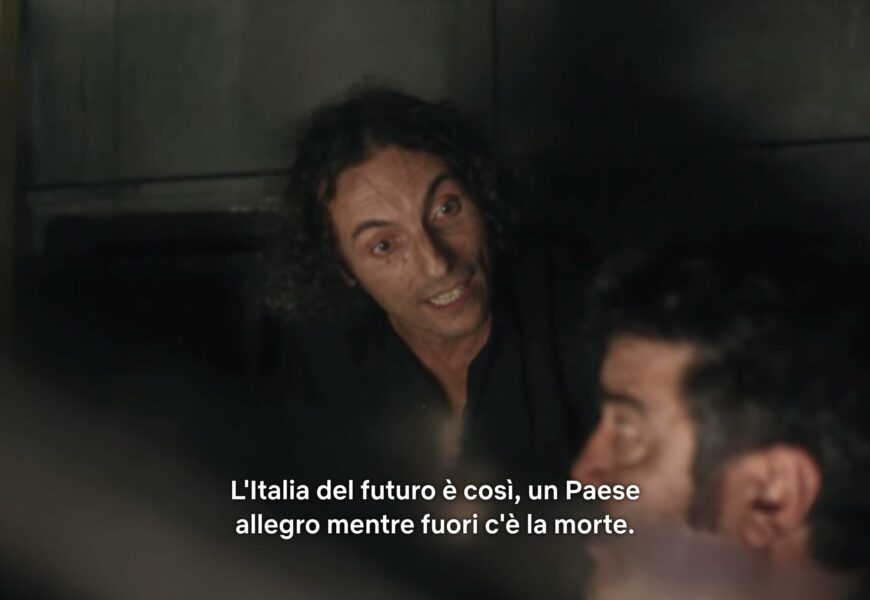

“Questa è l’Italia del futuro: un Paese di musichette, mentre fuori c’è la morte” così recitava lo Sceneggiatore 1 (Valerio Aprea) nell’ultimo episodio della terza stagione di Boris.

Questa frase, già di per sé emblematica, diventa ancor più veritiera durante la settimana del Festival di Sanremo. Volenti o nolenti, nei primi giorni di febbraio l’Italia sembra fermarsi davanti al colorato carrozzone che si impossessa della città ligure.

Per un momento il tempo si cristallizza: non c’è spread ballerino o lockdown che tenga, la Locura di Sanremo entra in ogni televisore, in ogni smartphone e impazza in tutte le radio.

La storia di Sanremo sembra essere la storia dell’Italia intera: dalle prime edizioni, specchio del dopoguerra, sino agli ultimi anni, che raccontano il paese post-pandemico.

Temi sociali e contestazioni sono spesso stati parte della kermesse, entrando prepotentemente a gamba tesa del nostro immaginario collettivo.

Se Sanremo è specchio della società, non può sorprenderci di certo che il primo decennio degli anni Duemila sia stato un vero e proprio momento di crisi. Sembra quasi emblematico che al 2008 (data che coincide con l’enorme sconvolgimento economico che ha colpito il mondo intero) corrisponda quella che viene considerata l’edizione peggiore di sempre, con uno share del 35,64%.

Fenomeno di costume da sempre (ricordo ancora mia nonna che mi raccontava di quando, con le sue amiche, cantava le canzoni del Festival mentre andava al lavoro in bicicletta) ora con i social Sanremo sembra essere diventato ancora più pervasivo: dai commenti a bruciapelo su Twitter (ora diventato X) alle sfide del Fantasanremo con amici e familiari, sfuggire alla kermesse sembra una missione quasi impossibile.

Anche se l’arrivo di Baglioni aveva già dato una spintarella in positivo, svecchiando l’aria e strappando il Festival dal monopolio dei talent, il vero punto di svolta sono stati gli anni dei lockdown e delle chiusure, quando ci affacciavamo al Festival nella speranza di distrarci dai tetri bollettini e dal pensiero terrificante di un’Italia che non riusciva più a ripartire, bloccata nelle sabbie mobili di una pandemia che non accennava a terminare.

Sono sicuramente lontani gli anni di Giorgia (1995, Festival con il più alto numero di spettatori – circa 16 milioni) o di Ruggeri-Tozzi-Morandi (1987,il Sanremo con lo share migliore di sempre – 68,7%), ma l’era pandemica e post-pandemica ci ha regalato degli ascolti record.

Però l’aspetto più interessante, a mio avviso, è relativo alla distribuzione anagrafica dei dati: lo share più alto è tra i 15-24enni(76,1%) mentre gli ascolti sono in aumento sia per la fascia 25-34 anni (+10%) sia per quella tra i 35-44 anni (+8%), con un calo per gli over 45 (dati Sole 24 Ore).

Il Festival sembra quindi ringiovanirsi, iniziando anche a parlare la lingua dei Millennial e della Gen Z: emblematica è stata infatti la co-conduzione affidata lo scorso anno a Chiara Ferragni che, al netto del pandoro-gate, rimane una delle figure simbolo degli ultimi anni. E come possiamo dimenticarci di tutta quella cultura memetica che a tratti si impossessa del palco dell’Ariston? Da un Gianni Morandi che ripulisce il pavimento con la scopa alle «brutte intenzioni» di Morgan, tutto sembra quasi ideato e agito in una chiave digeribile dagli accaniti commentatori web.

E la musica? In tutto questo enorme circo mediatico essa sembra quasi finire sullo sfondo, diventando contorno di uno spettacolo sociale. Mi si spezza il cuore nel dirlo, ma l’attuale fruizione liquida della musica trasforma i brani sanremesi nella colonna sonora di questa folle settimana di febbraio, finendo per trascinare nel dimenticatoio ampia parte dei brani in gara.

Le etichette e le case discografiche sembrano quindi aver deciso di rinunciare al loro ruolo di guide di gusto e scopritrici di talenti, ponendosi nella posizione comoda di chi suggerisce al pubblico qualcosa di già visto e conosciuto.

Dubito che i discografici si siano mai sentiti guide alla stregua degli intellettuali di pasoliniana memoria (dopotutto il loro compito è sempre stato quello di vendere dischi, non di cambiare il mondo), ma suppongo che in passato qualcuno abbia agito – almeno per una volta- nel nome dell’arte e della musica.

Oggi non è così. Nessuna sperimentazione e nessun rischio: il pubblico deve ottenere ciò che vuole e ciò che si aspetta, non c’è abbastanza spazio per l’innovazione.

E così fanno capolino figure come Rosa Chemical o Angelo Duro, che ci propongono una trasgressione digeribile, una rivoluzione che strizza l’occhio al pensiero dell’italiano medio.

È la Locura, René.

Una Locura tutta italica che, tra lustrini e pailettes, ci assolve da ogni peccato.

E quest’anno? Dicono che a farla da padrone sarà la musica dance.

Viviamo in tempi bui e parecchio rumorosi. Il silenzio e la tranquillità ci spaventano come non mai: la cassa in quattro ci rassicura, dobbiamo ballare per sopravvivere. Non possiamo fermarci a pensare.

Non so cosa succederà quest’anno, quali meme nasceranno o quali scandali scoppieranno, ho solo una certezza: come ogni anno, all’inizio del Festival, ci guarderemo negli occhi e diremo «Sanremo era meglio l’anno scorso». Ma ai posteri lascio l’ardua sentenza.